刘仲敬在《文明更迭的源代码》中说:

「希伯来正典是人类第一代文明的唯一继承者,更接近于种子基因库,古老程度是别的文明全都赶不上的。可以说犹太人民族的特殊性就在于它是世界上唯一一个幸存下来的第一代文明。我们现在所知的希腊文明、华夏文明,这些都是第二代文明」。

希伯来正典就是希伯来圣经,贯穿其中的中心主题是敬拜一位上帝。在基督教《圣经》中,旧约圣经与希伯来圣经相同,但书卷的排列方式不同。

《圣经》记述的新月沃土是初代文明的中心。 苏美尔人在其中建立的文明地带,希伯莱人称之为“示拿国”。苏美尔人称自己为“黑头人”,他们称其居住的地方为“文明的君主的地方”,阿卡德人所使用的“苏美尔人”这个词有可能是这个名称的一个地方方言的变异。

苏美尔文明深深的影响了整个世界,他们建立起了世界上第一个高度发达的早期国家,建立了最早的城市,发明了现在所有文字始祖的楔形文字;发明了世界上最早的法律;发明了世界上最早且曾广泛应用于亚欧大陆的太阴历;发明了青铜器和众多古兵器;发明了车轮和四轮战车;会种植小麦等,他们是世界现代文明的鼻祖。

无论是西南一带的三星堆文明,还是西北一带的黄河文明,都能证实中国文明西来这个说法。

1894年,法裔英国人拉克伯里出版《中国上古文明的西方起源》一书。在书中,他讲述了一个关于中国文明起源的故事:“公元前2282年,两河流域的国王Nakhunte率领巴克族从迦勒底亚出发,翻越昆仑山,历经艰险,来到了中国西北部的黄河上游。此后,巴克族四处征伐,传播文明,最终奠定了中国历史的基础。” 其中Nakhunte又作NaiHwangti,即黄帝。

章太炎在1904年出版的《訄书》重订本《序种姓》篇中写到:“方夏之族,自科派利考见石刻,订其出于加尔特亚;东逾葱岭,与九黎三苗战,始自大皞;至禹然后得其志。征之六艺传记,盖近密合矣。其后人文盛,自为一族,与加尔特亚渐别。” 其中科派利即指拉克伯里,而加尔特亚指的就是巴比伦。章太炎在写这篇文章的时候并不知道苏美尔人,苏美尔文明直到1922年–1934年,英国考古学家伍莱率领一支庞大的队伍对美索不达米亚南部苏美尔文明的核心聚落乌尔进行了3年的大规模发掘,苏美尔文明才为世人所知道。

宋教仁也颇为赞成“中国人种西来” 的学说。1906年,他在日记中写到:“余久疑中国六十甲子之名皆由西方而来,盖西方亚细亚各国或原有似于甲子之神话的记号或名目,及汉族东来亦仍用之。”

为什么远东地区,尤其是中国被称为「洼地」或「盐碱地」呢?

主要还是因为远离初代文明的中心,属于文明的边远地区,到了这里,核心文明的辐射效应已经严重弱化,神的信仰只剩下模糊的印象。

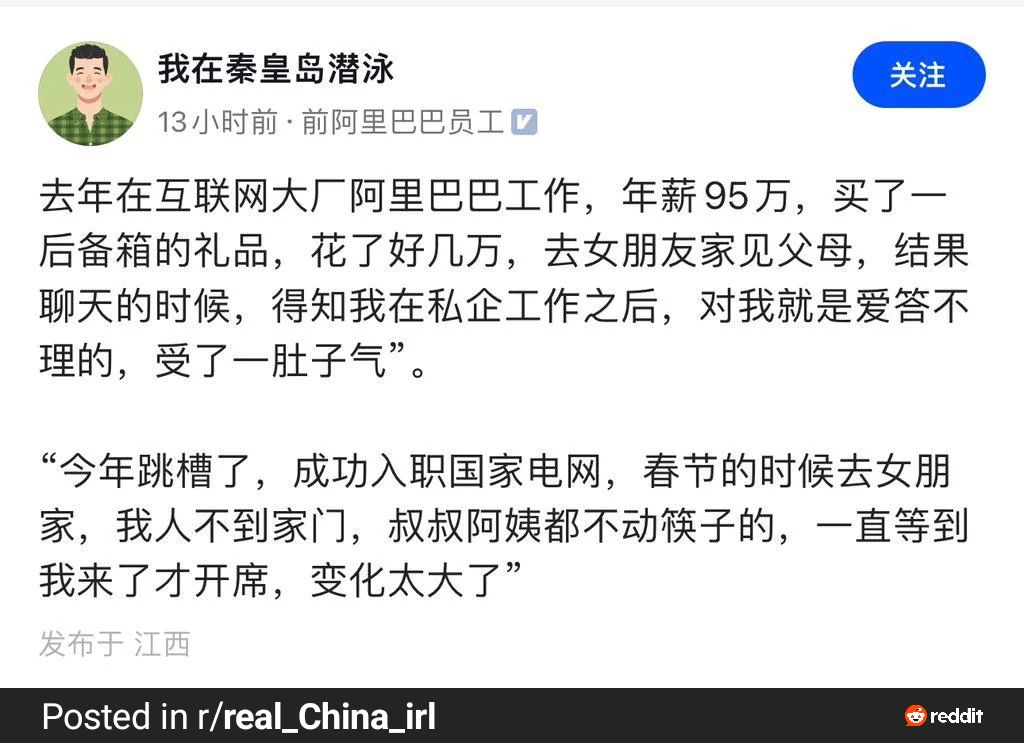

国族的兴起在神的手上,不在人的手上。信靠神,才有英美的大国崛起。人的机智和诡诈,是不配兴起邦国的,即便一时兴起,也会被神拆毁。 这也是为什么中国始终逃不脱 “其兴也勃焉,其亡也忽焉”的历史周期律,至今也无法建立一个长期稳定、自由繁荣的法治国家。

“祂从一人造出万族,让他们散居世界各地,又预先定下他们的期限和居住的疆界,以便他们寻求祂,或许他们可以摸索着找到祂。祂原本就离我们各人不远,我们的生活、行动和存在都靠祂。”

民族是近代以来通过研究人类进化史及种族所形成的概念,源自19世纪的欧洲与美国,经日本传入中国,在意义上为国族(Nation)、种族(Race)与族群(Ethnic group)的混合,指在文化、语言、历史与其他人群在客观上有所区分的一群人。而民族主义和民族国家则是当今世界最大的骗局,也是极权政体和独裁政客惯于利用的工具。

「中华民族」也是民族发明的一种,是梁启超当年凝聚民族主义力量搞立宪共和的权宜之计,没料到却被中共熟练操纵,并借此向法西斯暴力团伙转化。

从历史上看,「中华民族」是森安孝夫在《丝绸之路与唐帝国》谈到的一波波西北亚游牧民族逐鹿中国并互相杂交的产物,华夏文明也是通过丝绸之路秩序和技术输入的产物,根本不存在与世隔绝、独立自主发展出来的中华民族,换句话说「中华民族」本来就是世界民族的一部分,除了远离文明中心的弱势特征外,根本就没有任何特殊性。

作者森安孝夫强调他的写作立场:第一是打破虚构的「欧洲中心主义」史观;第二是扬弃以汉族为主的「大中华中心主义」史观,因为这种史观无视古代欧亚大陆东部是多人种、多语言、多文化的世界。由于这种独特的「以史料为基础,破解民族与国家意识操弄」的角度,对于读「中华中心主义历史」长大的一代,非常醍醐灌顶。

唐朝李家皇室,是鲜卑的「拓拔部」出身,应该称为「鲜卑族王朝」或「拓跋国家」拓跋国家。使用汉字,并不能就把他们归类为中华民族或中国,因为文字的挪用,是文明交流时,非常常见的现象。不然,全世界讲英文的国家,难道都是大英民族,或英国固有领土吗? 作者独特的视角,就是不以汉人的中华本位主义,而是以中央欧亚本位,去观察拓拔李氏唐朝的历史,以突厥各族都称唐朝为“拓拔”作为切入点,质疑唐朝的“中华正统”。

「丝绸之路」这条从两河流域向中国输入文明的通路并不是汉代以后才有的,早在6千年苏美尔文明或更早就拓展出来了,而且不仅输入先进的技术和秩序,还有多元化的人种。今天中国人最早的祖先文明,很可能来自于苏美尔人、古埃及人和巴比伦人,而更早的2万年之前,美洲的印地安人就借助这条通路越过白令海峡迁往美洲了。

「张骞通西域」是以中国为中心的奇怪词汇。事实上整个中亚地区当年已经非常富庶,张骞只是走进这个网络中,并在回国后借由资讯的传递,促成汉朝更重视与「西域」的商贸交流,但无论如何,西域不是他通的,人家本来就很热闹。

「西域」并非边陲,也并非只有丝路连接,而是热闹的商业网路中心。形成于半农半牧地区,多种生活形态与文化势力频繁互动,造就了文化和人种的多样性与交易系统。丝路商业地区,或更广的「中央欧亚」,因为贸易的关系,汇聚了巨大的财富。加上产马——当年的高速移动工具、资讯传递工具与战争工具,相当于今天的高铁、网际网路加上战斗机三合一。这群游牧民,做生意也要保障自己的安全,几乎都演变成很有实力的商人兼武人。

「安史之乱」这个词是站在给政权涂脂抹粉的立场所给的负面词汇。但事实上是粟特人有了钱、有了武力,并学会了行政管理后,一连串崛起趋势的第一波,从游牧骑马民族准备过渡到中央欧亚型国家的优势时代。之后的蒙古人成吉思汗,也在这个脉络下。安禄山只是早了点,时机未到,没有成功。

「安史之乱」最后的平定并不是靠唐朝自己,而是北方的回鹘军队。再次确认了当时「中央欧亚」才是决定性的力量。从唐朝请求援军的文书也可看出,回鹘并非臣属国,而是强势力量。

因为粟特人摩尼教网络强大的国际影响力和情报力,回鹘牟羽可汗于安史之乱后改宗摩尼教,九世纪时回鹘更进一步尊摩尼教为国教。在回鹘施压下,唐帝国境内几个大都市设立摩尼教寺院,与回鹘合作的粟特商人就将这些寺院作为旅店、仓库、银行来使用。

由于民族主义对窜改历史以至对大众的洗脑,都是非常彻底的,每一次要讨论这些问题,必须先提醒大家一个最基本的历史事实:民族主义,即要建立以民族为本位的国家,其实是来自唐朝灭亡近千年后的法国大革命;在此之前,只有皇朝,没有国家,因此异族作为君主,从来都不是什么问题,唐朝来自拓拔家的帝国,也不会影响其作为中国皇帝的身份问题,但更不能因此把“唐朝”就当成是中国这一民族国家。

举例说,英国今日的皇室,在一次大战才本土化改名为温莎皇朝,而摆脱本身出自德意志诸候萨克森—科堡,以至较早前的汉诺威;再早之前,奠定之后英格兰一千年历史的征服者威廉,在1066年登陆时的爵位,正是法兰西的诺曼第公爵,因此异族入主一个帝国或王国,取得该国的王位,其王室本身并不是重点,原因就是当年根本没有民族主义;出问题的,其实是后代受到民族主义洗脑式的影响,如把狮心王查理视为“英国民族英雄”,或把唐太宗李世民视为“中国民族英雄”,这才是最大的问题。

同样,从历史延展的脉络上来看,“中华民族”也是个很虚妄的概念。

秦代之后,中国开始了长达两千多年费拉化的过程。费拉是斯宾格勒在《西方的没落》这本书里引入的文化人类学概念,是一种后文化的族群,即一种文化衰落甚至湮灭后的产物,或称为文明的余烬残渣。费拉化的过程,是剥夺人文化意义上族群自觉,进而剥夺自由个体的存在,根据极权统治的需要,把人变成极权统治的普遍性工具或说是螺丝钉,进而实现对人的全面奴化。

谭嗣同说,“两千年之政,秦政也,皆大盗也;两千年之学,荀学也,皆乡愿也。” 这里说的“乡愿”就是费拉。费拉没有信仰、没有独立的人格和自由,也没有原则,为了适应生存的需要既可以出卖肉体,也可以出卖灵魂,既欺骗别人,也欺骗自己,虽然本质上虚伪奸诈,但往往又会根据极权统治者的需要,编造一套思想理论和道德说教,伪装自己是有文化的文明人。

“中华民族”本身是不存在的,直到晚清时期被梁启超等人发明出来。 “中华民族”理论的前提,是在现阶段承认中国境内各历史-文化群体之间原本存在的差异和多元,但同时也乐见其一体化的趋势,希望建立有如美国的国家,在未来成为无差别的大民族。 “中华民族”这个概念直到今天还是失败的,并没有形成多民族文化意义族群的协同存在,也没有形成各自族群的单一文化认同。尤其1949年共产党篡夺大陆的统治权之后,用极端专制和思想清洗的实际行动迅速深化了“中华民族”的费拉化,并且利用中华民族这个概念和经过共产极权改造后的思想系统煽动狂热民族主义情绪,进一步导向危险的法西斯化。

费拉国家有没有可能完成如梁启超所愿的去费拉化,重归有独立文化意义和自由意志的多元族群存在,并像美国那样在自由宪政体制下形成一体化的民族大熔炉呢?这是有可能的,尽管有人对现世的中国人悲观绝望,“在人不可能,但在神却不然;因为在神,凡事都可能。”

远古西亚北非一带「新月沃土」的文明中心,先迁至西欧,再迁到北美,科技发展日新月异,AI技术通往云端,哪怕是天涯海角的一个房间里都可能产生文明创新的基因突变并迅速向全世界蔓延,国家的物理界线越来越弱化,种族之间的差别也不断弥合,「祂从一本造出万族」复归一本已然成为文明发展新趋势。

现代个人存在的意义,并不是要发明民族或民族国家,而是保障自己的基本权利和人身自由不受侵害,并为此建立一个有法治保障的国家共同体以约束公权力和强势个体权力肆无忌惮的扩张。

以此背景,在中国这种源自文明边缘又历尽专制劫难的费拉社会搞民族发明很有复古的戏剧效果,虽然我对这种复古的理想主义抱有兴趣,但其终究不是主流文明发展的方向,对于其能达到解体中共并解构中国的有效性并不抱太乐观的期待。

民族发明在倡导湖南共和国时代的青年毛泽东们也尝试过,一旦发现共产主义对颠覆民国更有效,很快就转向了共产主义。对他们来说,颠覆是目的,民族发明不过是手段。

共产党为什么成了中国人民的历史选择呢?中国皇帝实际是政教合一的人间代表,没了皇帝这个奶嘴,又需要一个宗教型的权威做替代,以便及时满足人民精神口腔需要,山寨基督教的共产主义就应劫而生了。

共产党领袖最接近中国皇帝,这就是中国式的「路径依赖」。 除此之外,山寨基督教的马列主义还填补了中国人的信仰真空。

正如周舵所说:”马克思列宁主义的整个学说体系,都是对基督教的一个畸形、扭曲、颠倒的翻版:上帝=历史必然规律,救世主耶稣基督=马克思,《圣经》=《资本论》,教皇=总书记,教士=共产党员,上帝的选民=无产阶级,魔鬼和异教徒=资产阶级和其他剥削压迫阶级,原罪=私有制,末日审判=无产阶级专政,宗教裁判所=克格勃+古拉格,消灭异教徒=阶级斗争,圣战=世界革命,耶路撒冷=莫斯科,天堂=共产主义,地狱=资本主义……每一样要素,几乎都可以一一对应!

这套惟妙惟肖的抄本透露出一个重要讯息:尽管马克思本人是养育了他的基督教文明的一个自觉的、激烈的、极端的批判者和叛逆,一个如假包换的文明虚无主义者和历史虚无主义者,但是,正如一个人不可能拔着自己的头发离开地面一样,他仍然从内心深处浸透着那个文明的精神和本质。”

山寨基督教的共产党本是共产国际的产物,是扩散的国际化病毒,所以毛时代说要「解放世界上2/3受苦的人」,用这种向国际献爱心的口号解释自己作为宿主寄生在中国的合理性。

今天情况已经大不一样,苏联解体、东欧巨变已过三十多年,臭名昭著的国际共产主义无论如何也不可能死灰复燃,所以今天提出「中华民族伟大复兴」这种跟共产主义初衷毫不相干却极力煽动并利用民族主义的口号,作为共产党今天仍然作为宿主寄生在中国身上的另一种合理化的解释。

中国从来不缺野心勃勃的费拉,最缺诚实敬虔的神的儿女。人活着的目的不是颠覆一个国家或建立一个邦国,而是捍卫并享用神赋予的「天赋产权」——生命、自由和与之关联的财产权,而且只有这些面临无端侵害的时候,才有全心投入捍卫的必要,因为这是神的产业。

民族发明,如果不能得到神的应许,也不过是从大的民族主义到小的民族主义,到底还会被野心家利用。

发明民族组建各自的民族国家,本质上跟发明国际共产主义区别不大,都是靠着人的机智搞的所谓「替天行道」。但组建民族国家明显不如山寨基督教的共产主义运动更有社会号召力。后者更具有欺骗性、煽动性和破坏性。

从历史上的多民族国家解体来看,解体并不必然意味着文明基因更加多样化。而上帝之下的美国,不必解体也能催生多样化的文明基因的创新。

这就说明,信靠神,并捍卫神赋予包括生命、自由在内的「天赋产权」才是文明基因多元化创新的根本的源泉,民族发明和独立的民族国家既不是这其中的必要条件,也不是充分条件。

人从来不可能依靠人心的诡诈和自我设计走出野蛮的丛林,纳粹和共产主义的巨大人道灾难已是前车之鉴,信入上帝,保守神的恩典才是包括中国人在内的牲人真正脱离费拉社会的根本出路。